Conversation entre Lívia Nolasco-Rózsás et Béla Tamás Kónya

Béla Tamás Kónya : Sur quels aspects de la question centrale posée dans le cadre du symposium de Molior pourrions-nous nous pencher ?

Lívia Nolasco-Rózsás : De mon point de vue, des sujets très pertinents ont été abordés durant le symposium. Je pense que la question des réalités croisées, la réflexion menée sur les différents aspects et impacts de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle sur le travail des commissaires et des musées est particulièrement intéressante, notamment en lien avec nos domaines professionnels et nos intérêts.

BTK : Où avez-vous acquis votre expérience dans le domaine et quand cela a-t-il débuté ?

LNR : C’est difficile à dire. L’intérêt a toujours été là, mais il n’a pas toujours été aussi évident de pratiquer le commissariat en mode entièrement numérique. C’est en fait la pandémie qui m’a amenée dans cette direction, même si je m’intéresse depuis un bon moment aux démarches artistiques axées sur les nouvelles technologies et l’informatique.

Et vous, quand avez-vous commencé à vous intéresser à l’art numérique ?

BTK : Mon intérêt pour l’art médiatique et sa conservation a commencé en 2015, lorsque j’ai réalisé qu’une des œuvres du Musée Ludwig de Budapest ne pouvait pas être restaurée ni faire l’objet d’un constat d’état en raison de sa nature médiatique. L’œuvre en question, Danube Exodus de Péter Forgács, qui fait partie de la collection du Musée depuis 2009, se compose de plusieurs types de canaux qui doivent être connectés et reliés à un écran tactile. Nous n’avions aucune description technique ou instruction d’installation advenant la présentation de l’œuvre dans un établissement autre que le Musée Ludwig. Il aurait fallu recourir à l’artiste à chaque installation. Nous avons bien vu que ce n’était pas viable. Nous avons alors commencé à réfléchir à la manière de bien préserver et conserver les œuvres d’art médiatique ainsi qu’au rôle du restaurateur dans cette sphère.

LNR : Et cette réflexion prend de l’expansion. Maintenant que vous travaillez dans une institution de plus grande envergure, vous êtes sans doute appelé à vous pencher sur les changements engendrés par l’évolution des technologies de l’information, non seulement en ce qui a trait à la production et à la conservation des œuvres, mais aussi à leur médiation ?

BTK : Oui, nous devons commencer à penser aux moyens de transférer et d’adapter la collection d’œuvres à contenu technologique du Musée des beaux-arts de Budapest, où je travaille maintenant en tant que directeur des opérations. Cela n’implique pas seulement la numérisation – effectuer une copie numérique d’une pièce physique –, mais aussi de créer des outils foncièrement, et souvent exclusivement, numériques. Nous pourrons peut-être concevoir de nouveaux types de métadonnées et des façons de modifier la définition de pièce numérique. Cela ne signifie pas que l’on doit se tourner vers la numérisation uniquement à des fins de marketing. Il est plutôt question d’une toute nouvelle approche de la gestion des collections. Le traitement rattaché au diagnostic des œuvres en vue de leur conservation impliquera éventuellement divers types de fichiers numériques des mêmes œuvres qui seront générés par des outils ou des logiciels spécialisés. Il faudra sans doute lier ou relier ces informations au système de gestion des collections. Le tout devra être traité avec rigueur et mis à la disposition des chercheurs. Ce processus nécessite un nouveau mode de pensée au sein des institutions. Au fil du temps, avec l’évolution des procédés et de la façon de penser le numérique, de nouveaux postes et départements pourront être créés, comme un département numérique ou un poste de responsable numérique ou même un poste consacré à la gestion de l’expérience utilisateur en lien avec les projets de commissariat d’art numérique.

LNR : C’est une avenue intéressante, surtout dans les grandes institutions. J’ignore si c’est à cause de la numérisation et de l’évolution des technologies, mais des départements de recherche et développement ont commencé à faire leur apparition dans certaines institutions. On y mène notamment des études sur l’impact du numérique dans le domaine de la conservation, de la médiation culturelle et de la production artistique. J’ai réalisé que c’est quelque chose de tout à fait nécessaire pour les musées, en particulier les institutions de l’envergure du Musée des beaux-arts de Budapest. Il est important de noter que ces départements ne s’occupent pas des collections en soi, mais plutôt des approches de médiation, de la manière de communiquer les messages des commissaires, tout en restant en phase avec les nouvelles technologies.

BTK : Oui. Et avez-vous déjà envisagé la numérisation comme une nouvelle composante des processus sociaux du 21e siècle ? Nous sommes en quelque sorte entrés dans une nouvelle ère qui nous conduit vers une nouvelle façon de penser, ce qui a été accéléré par la pandémie de la COVID.

LNR : Effectivement, la pandémie a accéléré plusieurs processus liés à la numérisation. Prenons l’exemple du projet sur lequel je travaille en ce moment, BEYOND MATTER. Il s’agit d’un projet que j’ai développé avant la pandémie, qui porte sur la médiation de l’art numérique. En 2019, ce sujet semblait marginal et décalé, mais aujourd’hui, il s’avère fondamental pour de nombreux professionnels du milieu, car nous réalisons que les musées ne se définissent pas seulement par leurs murs physiques. Ils peuvent se situer ailleurs, voire nulle part. La numérisation élargit les musées et les déplace. C’est sans doute ainsi que je décrirais cette nouveauté : le déplacement de la rencontre avec l’art.

BTK : Vous avez commencé à élaborer le thème de BEYOND MATTER au moins trois ans avant la pandémie, n’est-ce pas ?

LNR : Oui, en 2017.

BTK : Une nouvelle forme d’expérience a-t-elle émergé selon vous durant la pandémie ? Quelque chose que vous n’aviez pas envisagé au départ ?

LNR : Pendant le premier confinement, une quantité incroyable d’exemples a commencé à affluer. Avant cela, il fallait mettre plusieurs jours pour trouver des exemples d’expériences numériques proposées par des musées, et la plupart du temps, les résultats étaient discutables et peu élaborés. Il était très difficile de faire des découvertes intéressantes. Au début du confinement, de nombreux musées se sont tournés vers des formats numériques, et on a commencé à observer une augmentation du nombre d’exemples pertinents. Ça a généré un développement fort stimulant. Pendant un certain temps, je me suis plongée dans la recherche de ce que d’autres élaboraient. Cela a été très utile pour ma pratique.

BTK : Vous avez raison. Nous avons aussi commencé à réfléchir à ces questions au Musée des beaux-arts de Budapest. En 2020, le Musée a diffusé ses expériences sur diverses plateformes d’information et de médias sociaux, comme Twitter et YouTube, ou encore des podcasts, ce qui témoignait entre autres d’un nouvel intérêt pour la manière dont les musées communiquent de l’information à un public élargi. Il s’agit d’une approche novatrice, engagée et unique, impliquant de travailler avec des musées hybrides. Pendant la pandémie, et avec l’émergence de la numérisation comme outil de prévention et d’entretien des collections, cette approche dans le domaine de la conservation était inédite et risquée. Moins de visiteurs signifie moins d’intérêt et moins d’affluence dans le musée. De plus, comme le personnel travaillait à domicile et que l’établissement était fermé au public, il fallait également voir à la possible prolifération d’organismes biologiques comme les coléoptères, les acariens et les souris, mais aussi à l’accumulation de poussière. Cela a nécessité des actions et des traitements de conservation différents. Étant donné que nous connaissons nos publics, ainsi que nos espaces, notre attention ne pouvait être la même que dans la vie normale. Ce que j’essaie de souligner, c’est que le musée doit également veiller à la préservation des œuvres physiques. Il doit toujours affecter des professionnels à la préservation de l’art matériel, et non seulement des entités numériques. L’un ne va pas sans l’autre. La numérisation et les composantes numériques qui y sont associées ne sauraient se substituer aux œuvres matérielles.

LNR : En effet, les expériences numériques demeureront un complément. Elles représentent un travail supplémentaire pour les institutions, car ces expériences et approches hybrides nécessitent un engagement particulier de la part des professionnels de musées. Je ne saurais dire comment les choses vont se passer après le confinement, mais certains formats numériques sont sans doute là pour rester, tandis que d’autres seront appelés à disparaître. Du moins, c’est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lors du Hybrid Museum Experience Symposium (HyMEx), organisé par le Musée Ludwig et le Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM), vous avez parlé de nouvelles approches hybrides qui modifieront les expériences d’exposition. Ce symposium s’inscrivait dans le prolongement de celui que vous avez mis sur pied plus tôt au Musée Ludwig, le Media Art Preservation Symposium (MAPS). Dans le cadre du HyMEx, inspiré notamment par la pandémie, nous avons approfondi le sujet que vous aviez soulevé durant le MAPS. Vous avez déjà présenté un certain nombre d’idées à cette occasion, mais j’aimerais maintenant connaître vos prédictions.

BTK : MAPS, qui s’est tenu annuellement entre 2016 et 2020, et HyMex, qui a poussé plus loin la réflexion, ont effectivement mis en place des espaces de discussion sur la conservation des arts médiatiques et favorisé le développement d’une pensée critique sur les défis que pose ce champ de pratique. HyMex s’est penché sur les expériences muséales, ce qui a également permis d’aborder des questions relatives aux contenus numériques. L’enjeu ne se résume pas à savoir comment transformer et adapter nos façons de faire par les technologies numériques, il faut aussi réfléchir à comment conserver l’information numérique pour l’avenir. Les objets deviennent vite obsolètes. Comment savoir quels fichiers et informations numériques pourront être lus ou exploités au moyen des appareils et applications en usage dans cinq ou vingt ans ? Ce sont là des questions que se posent les fournisseurs de services Internet et les grandes entreprises qui peuvent modifier très rapidement leurs plateformes et formats de fichiers. L’un des principaux enjeux sera de trouver du personnel compétent, ou éventuellement une application spécialisée, pour prolonger le cycle de vie de l’information et personnaliser les fichiers numériques pour l’avenir. Dans quelques années, ces tâches ne seront peut-être plus effectuées par une personne, mais gérées et traitées de manière numérique, grâce à des solutions automatisées.

LNR : C’est une approche fascinante ! Ce qui m’est venu à l’esprit pendant que vous parliez de l’avenir, c’est la conservation, et plus particulièrement les méthodes relativement récentes de conservation numérique. Dans le cadre de HyMEx, nous avons abordé la question de la durabilité, soulevée par Sarah Kenderdine. Le fait est que le numérique n’est pas immatériel, même s’il semble l’être. Assurer la sécurité des données nécessite un travail important, et nous savons que les données s’accumulent à un rythme fou. L’abondance de la production artistique numérique contribue à cette immense masse de données. Se pose de nouveau la question de savoir ce qu’il faut préserver, pourquoi? Comment choisir et comment assurer la pérennité de ce qui est conservé ?

BTK : Pensez-vous que les stratégies de numérisations permettront aux institutions de conserver les contenus numériques ?

LNR : Dans une certaine mesure, certes, mais les institutions ne pourront pas résoudre le problème seules. Ces derniers temps, nombre d’artistes s’intéressent à l’interconnectivité du numérique, de la pile (stack) et de la base matérielle des technologies de l’information, ainsi qu’à ses liens avec la conscience écologique et les questions de préservation. Pensons entre autres aux œuvres en ligne de Joanna Moll, au documentaire d’Emma Charles, White Mountain (2016), ou encore aux récents projets de Tega Brain. Ces artistes soulignent que nos ressources sont limitées. Mais il n’est pas simple de trouver une voie durable, du moins selon ma connaissance. Ce sont néanmoins des questions que nous devons aborder sur le plan institutionnel. Nous devons réfléchir à nos façons de numériser et s’interroger sur ce qui doit être conservé. Ces questions vous préoccupent-elles maintenant que vous être responsable de milliers d’œuvres d’art ? La collection que vous gérez – ne serait-ce que les métadonnées qui s’y rapportent – a une forte empreinte écologique.

BTK : Oui, vous avez tout à fait raison. Cela soulève toute une série de nouvelles questions, comme celle de savoir comment traiter les fichiers et les métadonnées numériques dans la structure organisationnelle actuelle du musée. On peut penser que le contenu numérique englobe tout ce qui se trouve à l’intérieur du musée, et le passage au numérique peut tout simplement se faire au moyen d’un ordinateur. Mais c’est plus complexe et cela implique de nombreuses étapes. Ce passage signifie également que les musées pourraient eux-mêmes se transformer en musées numériques, ce qui suppose l’application de nouvelles mesures, notamment au niveau de la gestion des collections, des contrats et des conventions, mais aussi au niveau du développement de systèmes de gestion de la relation client, tant pour gérer les visites que pour la création de contenu hyperpersonnalisé sollicitant l’interaction des publics. Je ne pense pas seulement aux infolettres ou aux publications sur Instagram, mais aussi à des contenus qui s’adressent directement aux individus ou qui impliquent les membres du public dans la recherche de solutions sur diverses questions, voire la création de nouvelles expositions. Cela a également un impact sur des aspects plus généraux du travail muséal, comme les contrats et les conventions, les bulletins d’information et les documents administratifs de toutes sortes. Nous pourrions être amenés à changer notre façon de penser la numérisation du format papier, de l’information en général. Ce n’est pas la même chose que la numérisation d’une œuvre d’art. Dans ce contexte, une question se pose : comment élaborer un projet en pensant dès le départ aux outils et aux plateformes numériques ?

LNR : Si je comprends bien, selon vous, la plateforme numérique pourrait constituer un monde parallèle au musée physique ?

BTK : Oui, tout pourrait être transféré sous une forme numérique expérientielle, tel un musée numérique.

LNR : Une sorte de jumeau numérique du musée physique…

BTK : Tout à fait. Nous pourrions avoir un musée analogique avec des objets et un musée parallèle – portant le même nom – qui mettrait en valeur les mêmes pièces et œuvres d’art, mais numériquement. Il s’agirait de deux entités distinctes qui nécessiteraient chacune un traitement professionnel spécifique.

LNR : Est-ce quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment? Avez-vous le projet de créer un jumeau numérique du Musée des beaux-arts de Budapest ?

BTK : Oui, cela pourrait être la prochaine étape qui nous attend : trouver une façon de séparer les œuvres numériques des documents numériques détenus par l’institution. Il existe déjà des méthodes automatisées et simples de le faire. Ce qui relève de la gestion et des enjeux numériques qui en ressortent diffèrent de celles soulevées par la conservation numérique des œuvres d’art. Chaque volet nécessite des employé.e.s spécialisé.e.s et des solutions particulières.

LNR : Bien sûr. Vous devrez sans doute trouver un moyen de faire migrer l’aura de l’œuvre également. Comme vous l’avez mentionné, la numérisation de documents n’est pas un défi majeur, mais c’est différent pour les œuvres d’art : elles sont censées avoir une aura. Qu’advient-il de l’aura d’une œuvre lorsqu’elle est numérisée ? Certains pensent qu’elle migre. Adam Lowe, par exemple, parle de la migration de l’aura dans ses écrits, notamment dans son ouvrage The Aura in the Age of Digital Materiality (2020). D’autres estiment que l’aura reste avec l’original et qu’il est impossible de la transposer au monde numérique. Le fait est qu’il existe différents points de vue à ce sujet. L’essai de Walter Benjamin sur la reproductibilité technique, publié dans les années 1930, a établi la notion d’« aura » propre aux œuvres d’art, une qualité qui se perd dans les reproductions mécaniques. Aujourd’hui, les œuvres peuvent être reproduites numériquement de manière très précise. Il est nettement plus facile d’examiner et d’étudier un tableau ou toute autre œuvre d’art au moyen d’une copie numérique à haute résolution qu’en vrai. La question est de savoir si l’aura de l’œuvre peut être transférée à sa copie ou à son jumeau numérique.

BTK : C’est une question difficile, car l’acuité sensorielle devient de plus en plus fine à mesure que le temps passe et que les expériences technologiques se multiplient. Il y a vingt ans, lorsque vous achetiez un téléviseur au format 3:4 – de faible résolution par rapport aux normes actuelles –, vous aviez l’impression qu’il s’agissait de la meilleure résolution possible. Vous trouviez que les images étaient nettes et les perceviez comme étant de très haute qualité. Aujourd’hui – alors que la résolution 4k ou 8k et le format 16:9 sont chose courante –, la qualité de la résolution des photographies ou des enregistrements vidéo d’il y a vingt ans nous semble risible. Nous ne pouvons pas zoomer dans ces images ou les modifier pour obtenir des résolutions plus élevées. Aujourd’hui, nous pensons de la même manière que par le passé. Nous croyons que nos images sont de la plus haute résolution possible. Du moins, ce sont les plus nettes que nous ayons jamais vues, et nous ne pouvons rien imaginer de mieux. Mais qu’en sera-t-il dans vingt ans ? Comment procéder pour créer des fichiers de la plus haute résolution possible pour nos archives, nos entrepôts de données et nos spécialistes en informatique ? Comment pouvons-nous conserver et stocker les métadonnées pour l’avenir ? Cela pourrait se faire au moyen de fichiers en haute résolution qui pourront être transférés dans le futur.

Nous disposons de plusieurs exemples. En 2016, nous avons exposé une pièce intitulée h.l.m.v 2.0 (2005), de l’artiste médiatique hongrois Marcell Esterhazy. Ce dernier avait alors utilisé le logiciel Adobe Photoshop pour réaliser des fichiers de très haute résolution compatibles avec les projecteurs et les lecteurs multimédias de l’époque. Puis, en 2020, nous avons remarqué que l’œuvre était ombragée ou semblait être soumise à un filtre. Cela était dû au fait que la résolution des projecteurs HD que nous utilisions était beaucoup plus élevée que celles des projecteurs existants quatre ans plus tôt. Heureusement, nous possédions les photographies originales de l’œuvre. Ainsi, nous avons pu en créer une nouvelle version de meilleure résolution. Nous avons également travaillé de concert avec l’artiste pour trouver un moyen de préserver l’authenticité de l’œuvre. Il demeure néanmoins problématique de devoir faire appel à l’artiste à chaque présentation. Cela nécessite des ressources et du temps. C’est l’aspect critique de la conservation des œuvres médiatiques plus anciennes, car on ne peut pas toujours communiquer avec l’artiste.

J’aimerais aussi vous demander ce que vous pensez des musées numériques et des expositions numériques. S’agit-il selon vous d’une sorte de transition ou un mode d’existence parallèle des musées ?

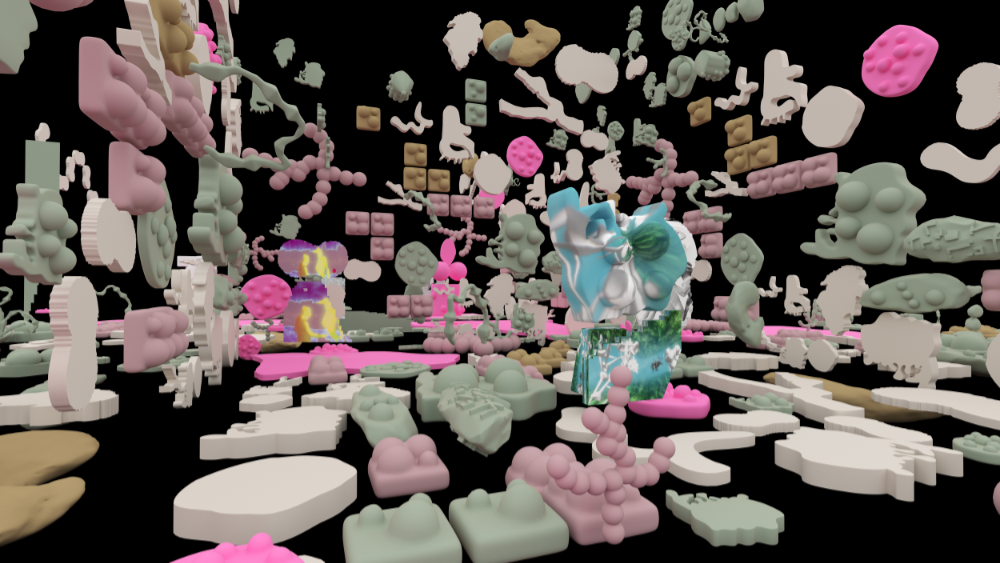

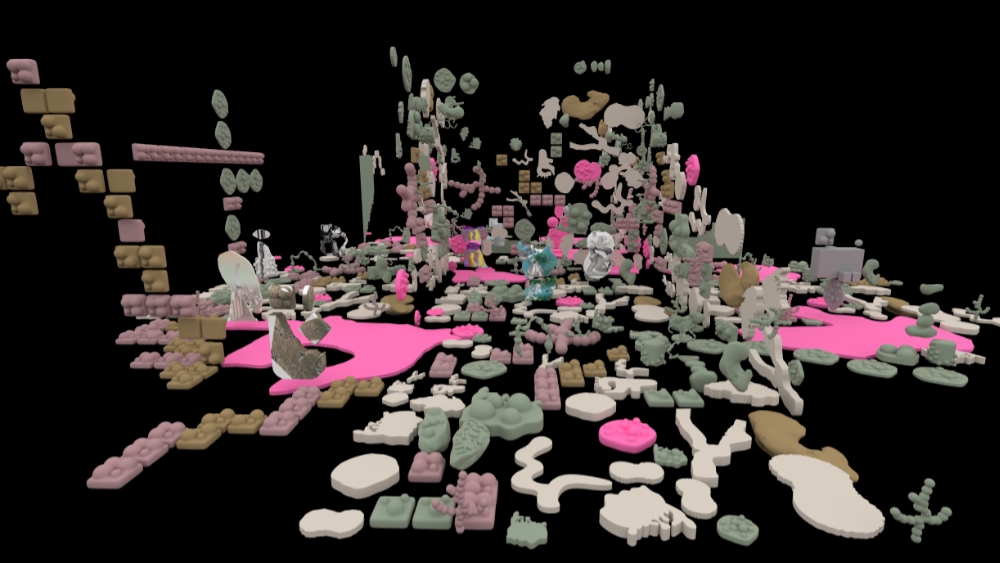

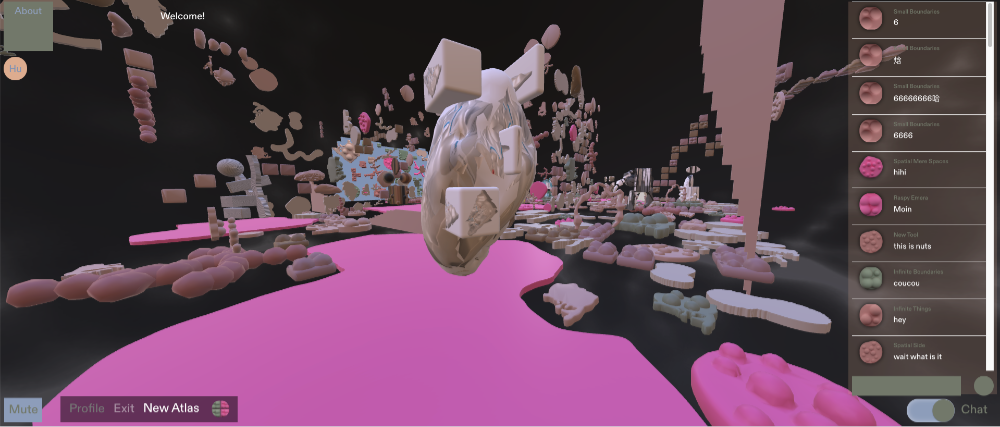

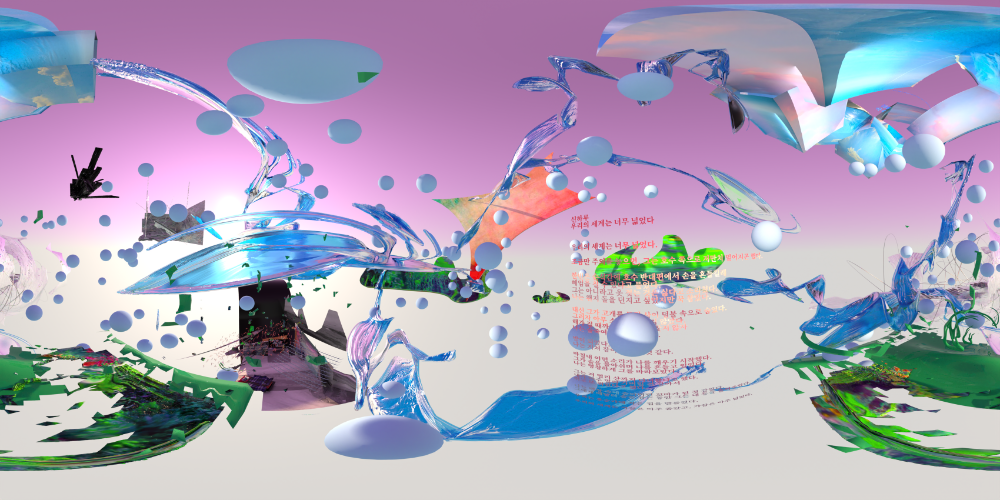

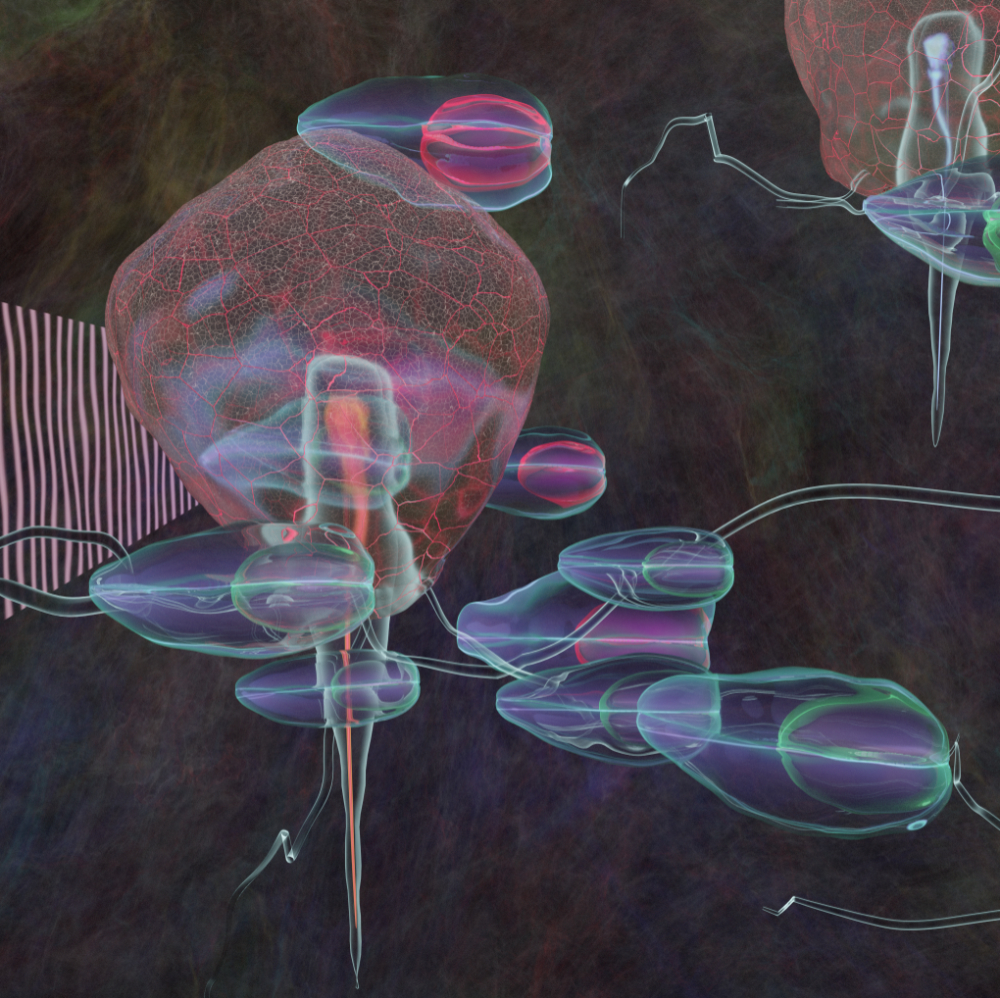

LNR : C’est une question complexe. Permettez-moi d’y répondre par un exemple : une exposition intitulée Spatial Affairs, présentée récemment au Musée Ludwig de Budapest – et toujours en ligne –, dont j’ai été la commissaire avec Giulia Bini. L’exposition portait sur différentes approches de la notion d’espace depuis le siècle dernier. L’espace d’exposition était ici compris comme un cube blanc dans lequel prenaient place diverses œuvres qui traitent des technologies de l’information et de leur impact sociétal, mais sans nécessairement recourir à ces technologies. En salle, on pouvait voir non seulement des œuvres d’art numérique, mais aussi des manifestes d’artistes, des sculptures, des gravures, des dessins, des vidéos, etc. Lorsqu’on suivait le fil narratif et la scénographie de l’exposition en salle, la dernière pièce que l’on découvrait était une vidéo d’Adam Broomberg et Guy de Lancey, intitulée The White Cube (2020), dans laquelle Brian O’Doherty lit un extrait de son livre fondateur Inside The White Cube (1976/86). La vidéo est basée sur des images générées par ordinateur représentant l’espace tridimensionnel du cube blanc. Suivant leur démarche, les artistes éliminent le cube blanc, tout en le mettant en valeur et en le critiquant. Spatial Affairs va dans le sens de cette critique du cube blanc par l’entremise du numérique. Nous avons présenté des œuvres de net-art, non pas dans l’espace d’exposition, mais dans un environnement numérique entièrement nouveau. Dès le départ, nous voulions montrer des œuvres en ligne dans leur élément naturel et non en salle. Un espace numérique était nécessaire pour encadrer ces œuvres. Ainsi, un environnement complet a été conçu en collaboration le studio de design The Rodina. Le studio a créé de toutes pièces Spatial Affairs. Worlding – A tér világlása, qui s’est avéré un antidote au cube blanc : une réponse à la question de savoir comment l’art doit être contextualisé, présenté et mis en forme dans un cadre numérique qui est spatial. Nous exposons les œuvres dans un nouveau type d’environnement, très différent de l’établissement muséal, mais qui se parcourt également, car nous croyons que l’expérience spatiale est un élément essentiel de la réception artistique. Spatial Affairs. Worlding est le fruit de notre expérience, mais ce n’est pas la seule façon valable d’aborder la présentation en ligne de l’art numérique.

BTK : C’est une approche différente et très intéressante du commissariat et de la mise en exposition de l’art numérique. Que pensez-vous de cette nouvelle façon de faire, qui implique au détour l’évolution des besoins de la collection et des usagers ? À votre avis, les publics et les communautés ont-il changé leur façon de réfléchir et de percevoir les œuvres d’art ou les expositions depuis la pandémie ?

LNR : Excellente question ! Sur le coup, je ne saurais trop dire. Pour le futur, il nous faut évaluer les nouvelles approches et déterminer ce que nous pouvons faire de mieux.

BTK : Je n’ai pas de réponse non plus. Au cours de la dernière année, les réflexions entourant les enjeux numériques et la préservation des composantes numériques n’a cessé d’évoluer. C’est à nous de réfléchir aux moyens de prolonger la vie des objets et des données numériques. Nous pouvons nous préparer à ce qui nous attend, je crois, en nous tournant vers l’avenir et en attachant bien nos ceintures.

LNR : Voilà une bonne conclusion !